自律移動ロボットのためのプラットフォーム技術で

業界の震源地を目指す。

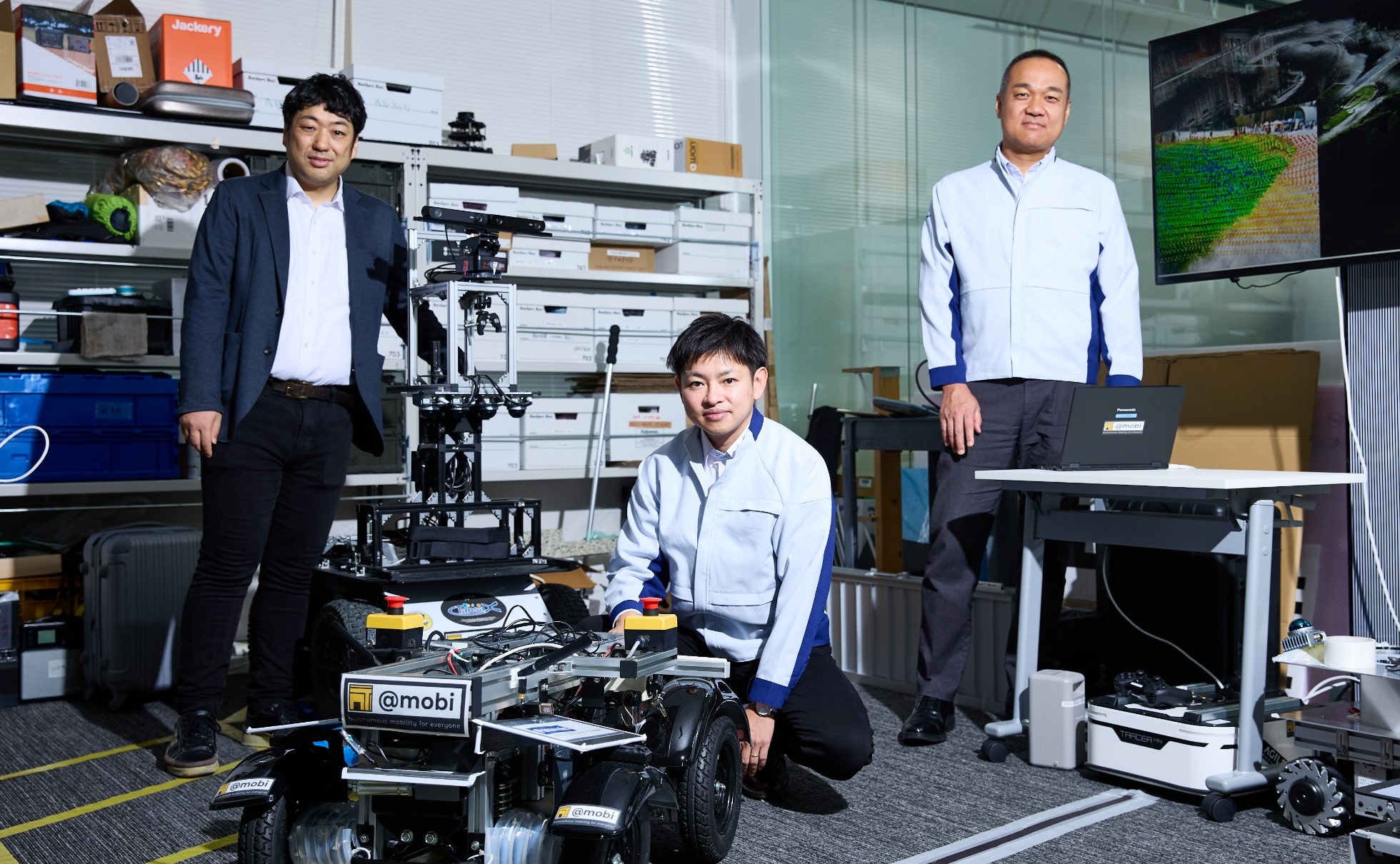

パナソニック アドバンストテクノロジーが開発した、自律移動ソフトウェアパッケージ@mobi。

これは工場や倉庫など“運ぶ”作業が必要とされる現場の自律移動を短期間で実現するプラットフォーム型のソリューションである。開発から普及、品質の改良まであらゆるフェーズに関わる3人のメンバーに、このソリューションの意義や、未来へのビジョンを聞いた。

-

高橋三郎パナソニック アドバンストテクノロジー株式会社

高橋三郎パナソニック アドバンストテクノロジー株式会社

戦略企画室 室長数々の家電製品や自動車のソフトウェア開発に取り組み、2018年に現職へ。@mobiの立ち上げから関わり、全体統括を務める。 -

松井敦史パナソニック アドバンストテクノロジー株式会社

松井敦史パナソニック アドバンストテクノロジー株式会社

戦略企画室イノベーション推進第一課 課長キャリア採用で、2020年に現職に着任。前職で建設機械の開発に関わっていた経験を活かし、@mobi事業ではプラットフォーム技術開発リーダー、製品事業リーダーを担当。 -

山崎雅人パナソニック アドバンストテクノロジー株式会社

山崎雅人パナソニック アドバンストテクノロジー株式会社

第一事業センター第一開発部第六課 技師家電製品のR&Dでの経験を活かし、2018年に現職に着任。現在は同社で先行開発された、ソリューションや製品の現場適応やカスタマイズなど事業化推進を担当。

これだけ求められているのに、なぜ広まらないのか?

私たちは3人とも、パナソニック アドバンストテクノロジーで、自律移動ロボット向けのソフトウェアパッケージである@mobi の事業に関わっています。みなさんもご存知の通り、今、製造業の現場でも人手不足が大きな社会問題となっています。@mobiは、この問題を解決し自律移動ロボットの社会実装を加速するために企画しました。

人手不足解消を解決する手段のひとつが、まさに自律移動ロボットなのですが、ニーズが加速する一方で、導入や活用には大きな壁があります。

1つ目が、コストの壁です。

私たちはこれまでに数十種類のロボットを開発してきました。金額が数千万円を超えることも珍しくはなく、導入後のメンテナンスなどにも費用がかかります。手軽に導入するのは難しく、自律移動ロボットが必要とされている場所に届いていないという現状があります。

2つ目の壁が、カスタマイズのしにくさです。

最近はレストランなどでメニューを運ぶ自律移動ロボットを目にしますよね。確かに身近にはなっていますが、たいていの製品は「この機能しか使えない、あとからは変えられない」となっています。一方で自律移動ロボットを必要としている現場は、多種多様です。工場もあれば、倉庫もある。林業の現場では、山の中で使いたいというニーズがある。さらには使っていくうちに要望もでますから、そこもネックになってきます。

そして3つ目の壁が、利用できる場所の少なさです。

今ある自律移動ロボットの多くは、すごく平坦で、かつ人間による整理がきちんと施された場所でないと動けないです。しかもそのロボットに、ものを持たせたりとか、障害物や段差があると、途端に動けなくなってしまう。けれども、ロボットの必要性が高いのは手入れの行き届いていない危険な場所でもある、というジレンマがあるんです。

あらゆる現場で使えるものを目指して

もともと私はパナソニックの本社研究所が手掛けていたさまざまな製品のソフトウェア開発をしていました。それこそ、テレビのような黒物家電からレコーダー、スマートフォン、あとは車のソフトなどもあります。そういったキャリアを経て、近年はロボット事業を担当しています。

いずれの商品も、たくさんの機種があるので、ソフトウェアを都度つくるのは現実的に難しい。そういった事情から、共通化できるものをとりまとめひとつのプラットフォームをつくって、それぞれのニーズに合わせてカスタマイズするというのを昔から取り組んでいました。その発想が、この@mobiでも活かされています。

屋内の平らな廊下も、ガタガタな山道も移動できるようになるためにはソフトウェア領域だけでは解決できません。でも、自律移動ロボットが、本当の意味で社会の役に立つためには、やはりどこでも使えるようにする必要がある。そこで捻り出したのが、さまざまなロボットに適応可能な汎用的なソフトウェアパッケージでした。

このソフトウェアには、あらゆる現場で共通して求められる機能を入れています。また、搭載するハードウェアの部分、つまりロボットに関しては、市販のものを使ってもらえるようにしました。当初は、ソフトウェアとハードウェアをセットにする構想もありましたが、それだとトータルコストが高くなってしまうし、お役に立てる範囲が限定されてしまう。変にハードでの制約を設けないことが、使っていただくお客さまのためになると判断し、この形にしています。

「すぐに使える」を意識した設計

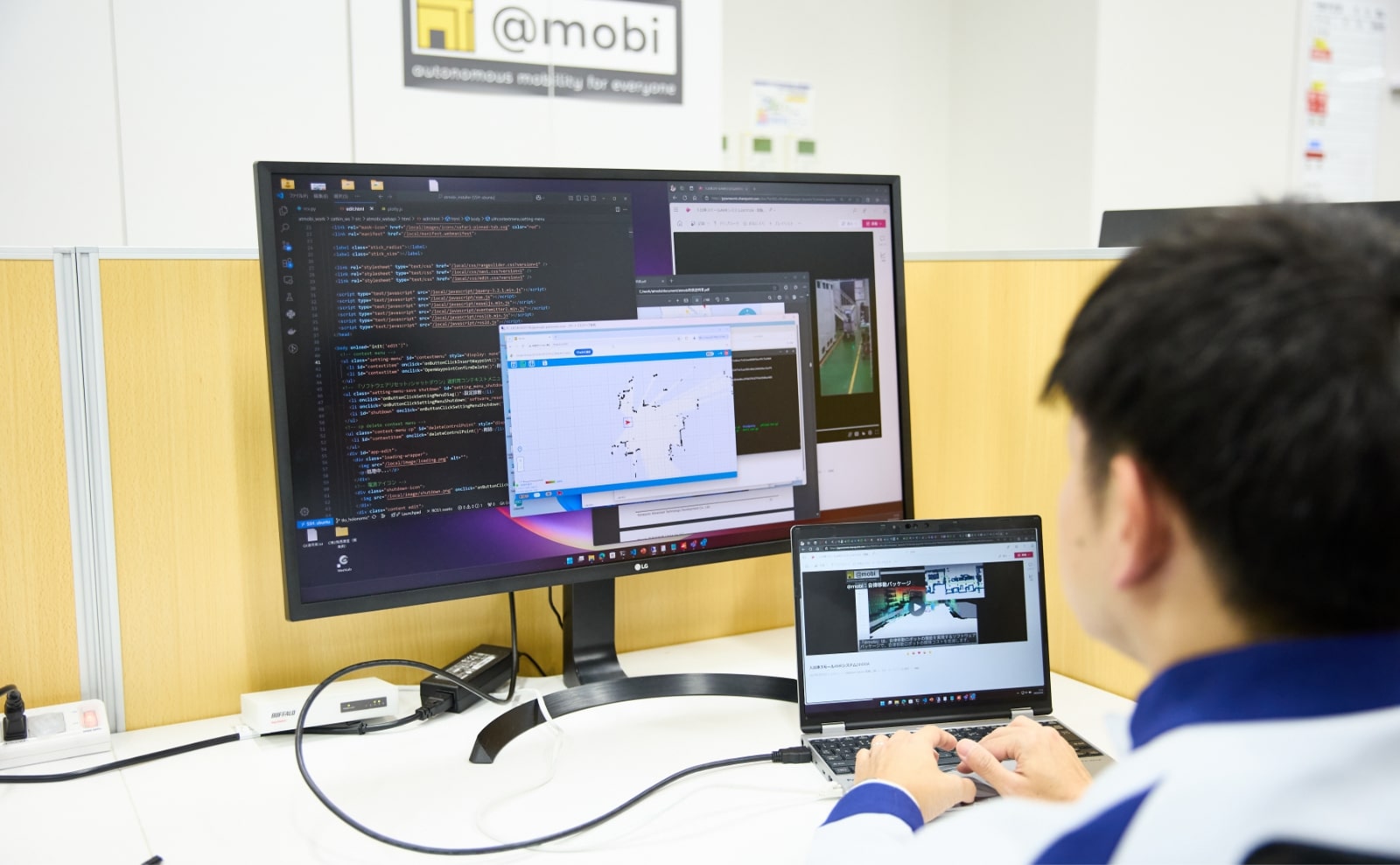

@mobiは現場で使える機能がパッケージ化されているのが大きな特長ですが、それは“誰もがすぐに使える”ことを意識した結果でもあります。

今までに、いろいろなお客さまの現場を見てきました。自律移動ロボットを扱うのが、必ずしも技術者でないことを踏まえユーザーインターフェースなども工夫しています。たとえば運用に大きなPCが必要だと現場では採用しにくいですから、タブレットなどでも操作できるようにしたり、ロボット自体の進化が早いのを考慮して対応できるように柔軟な拡張性を備えています。あとは、当たり前ですが堅牢性の高さも追求しています。現場を支えるロボットなら、24時間365日動かさなくてはならないケースもある。簡単に止まったり、壊れてしまうことのないよう、品質を担保しているのも強みです。

それから、もう一つ大きな強みが環境認識の技術です。

「SLAM」という機能で、周囲の環境を認識しながら、自分の位置を特定するものです。手軽に使えるオープンソースソフトウェアもありますが、位置決めの精度や障害物があっても自己位置をロストしないようアルゴリズムのチューニングには力を入れています。

例えば充電ステーションに戻るようなロボットだと、従来はセンサーを追加したり、戻る位置にマーカーをつける手間がありましたが、@mobiだと不要になります。1〜2cm未満の精度で実現できるので、これを知って「@mobiを導入したい」と仰ってくださるお客さまもいます。

原動力は、お客さまの声

私は建設機械の領域から、今、自律移動の分野に来て仕事をしています。関わってきた業界が人手不足で苦しんでいることを知っているからこそ、@mobiが掲げる、「すべての働く現場の“運ぶ”を自律移動」に、という想いを大切にして、お客さまと向き合っています。

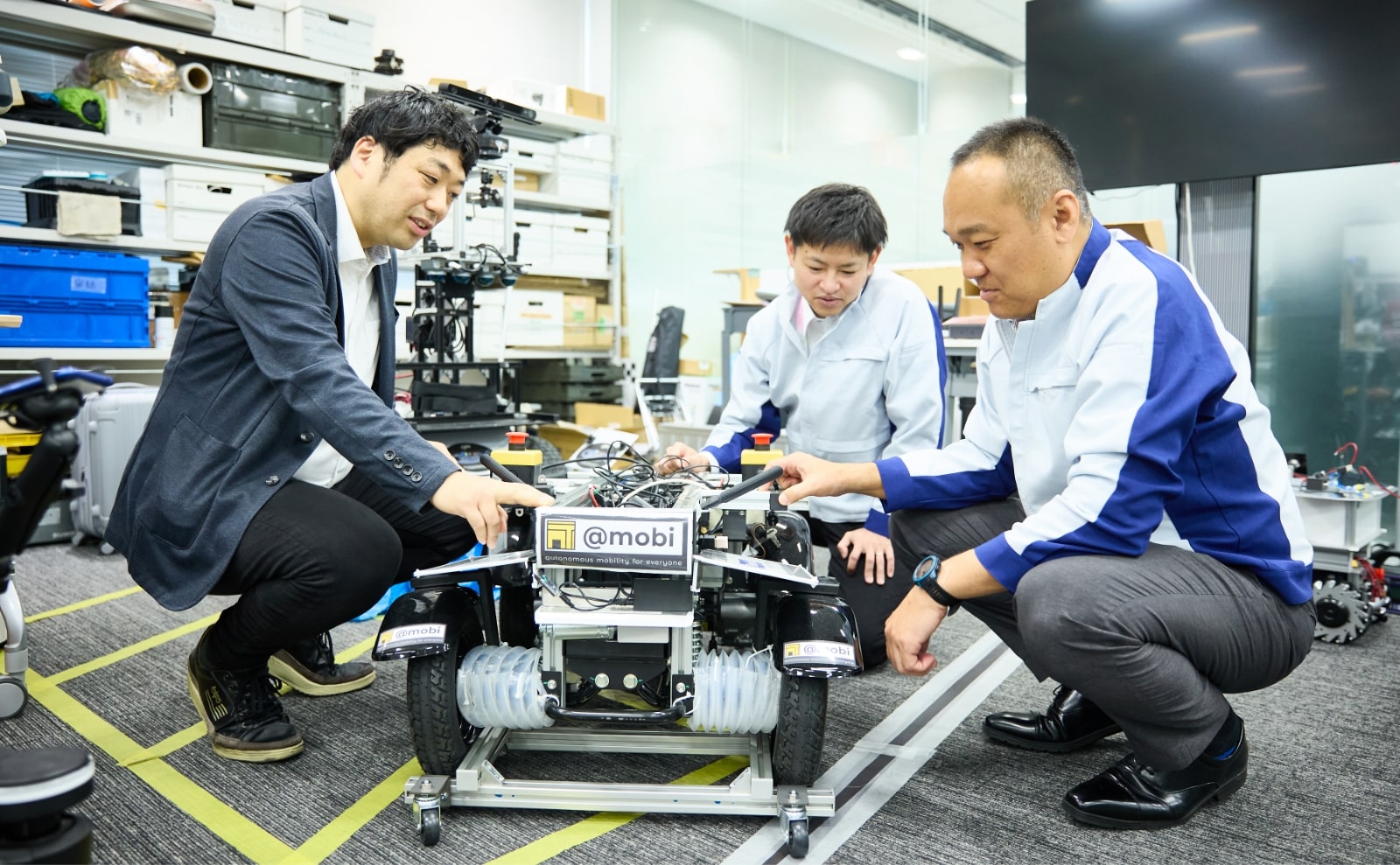

@mobiには営業チームが無く、メンバー全員が販売や運用などを担当しています。デモの場面に直接立ち合って、お客さまとやり取りを重ねてきました。これまでのカスタマイズできない自律移動ロボットだと、最初は動いている様子にお客さんたちはワーっと喜んでいただけるのです。でも、使えば使うほどお客さんは現場に最適な形にしたくなる。@mobiだと、そういった真の要求にすぐ応えられるのが嬉しいなと感じます。

最近は林野庁などとおこなった実証事業で、標高差50m、斜面が26°という厳しい条件で木材運搬をするロボットの試走をしてきました。道幅がいっぱいで動きにくいような道を、ロボットがちゃんと進んでいくのを見て、現場リーダーの方が何度も「すごい、すごい」って感動していたんですよね。他の現場スタッフも「これ本当に使いたいな」と。

林業の現場は、他の業界と比較して危険度が高く、悲しいことに死亡事故も多い。だからこそ現場の人の喜びを見ると、自動化や無人化を早く実現しなくては、と感じます。

私も現場の方々と直接やり取りできることは、あらゆるところで活きているなと思います。ロボット事業に関わる前は、家電の仕事をしていて、そのときも店頭などで声を聞く機会はありましたが、今はもっと直接的に関わることが多く、課題に直面している実感があります。いろいろな人と顔を突き合わせるからこそ、「悩みが出るもっと手前のところから力になりたい、一緒に解決していきたい」という気持ちが強くなりますね。

私たちが関わっているようなロボットって、世間と現場とで、活用度合いの認識に大きなズレがあるんです。世間は「もう世の中にたくさんあるよね?」と思っている。実際、@mobiを立ち上げた時も、「今からのスタートで事業として成立するのか」とか「そもそも、この分野の技術は成熟しきっていて差別化は難しいのではないか」といった懸念の声がありました。

ところが実際に、私たちのお客さまの現場に行くと、困っている人しかいないんです。「世間がイメージしているような、自動化が進んでいる工場や倉庫は、世界で1%しかない。そのほかの99%は困っているんだ」という声もありました。事実、現場では人が地道に空箱を運んでいるようなときもある。現場を知ることは、新しい技術を生み出そうとする気持ちや、@mobiの事業そのものを推進する力になっています。

ロボット事業は、技術の総合格闘技。

日々取り組んでいるのは、従来の技術ではできなかったことや、新しいことなので、一筋縄ではいかないことの方が多いです。でも、今日まで続けて来られたのは、お客さまのためだけでなく、この仕事が面白いからというのも大きいです。

私にとって、ロボットは、技術の総合格闘技なんです。ソフトウェアの領域なら、ドライバーやミドルウェア、アプリケーションも関わるし、クラウドとも繋がっている。メカや電気、自動運転の知識も必要とされる。評価プロセスも厳しいので、毎回、自分が試されているような気持ちになります。

これまでパナソニックをはじめさまざまな会社の製品の開発に関わってきたことが、基礎体力になっているのを感じて、それもまた面白いなと思いますね。

@mobiでは、いろんな分野で経験を積んできたメンバーが集まっているのも面白いです。そこにお客さまの声が合わさって、事業が進化している。あと、営業職やマーケティングの経験のない人たちが試行錯誤しながら、販売や普及のための取り組みをしているのも、総合格闘技っぽいというか。すべての力を駆使している感じがいいなと思います。

社会実装に向けたラストワンマイルを担う立場からすると、開発メンバーの多様さに加えて、お客さんの幅広さも知っていただきたいです。@mobiはパッケージなので、いろいろな業種のお客さまに使っていただける。1つの会社での実績を機に、知り合いの方をご紹介いただいて、横の繋がりが広がっていくこともあります。

@mobiは、受託ではなく提案型のソリューションです。そのため漠然としたお困りごとを、どう形にするかというときに、メーカーさんと、その間にいる商社さんとやり取りすることもあります。こういう機会を通じて、仕事の幅の広がりが感じられるのも面白いですね。

「運ぶ」を起点に、領域を広げていく。

@mobiの事業は、お客さまのフィードバックで成長していくものなので、課題に対して「直接向き合っているな」という気持ちだったり、「直接解いているな」という手応えが感じられます。形になったときは、お客さまが喜んでいるのをダイレクトに感じられて、次のやる気になっていく。このモチベーションのサイクルを回しながら、引き続き現場の課題を解決する開発を仕掛けていきたいですね。

これまでは日本の企業さんとの取引がほとんどでしたが、ここ半年は「海外でも販売してくれませんか?」という問い合わせが増えているんです。これまでも海外メーカーと開発する経験はありましたが、海外で何かを売るのは初めてです。@mobiがグローバル市場に進出することになれば、また新たな展開が出てくるはず。今から楽しみです。

海外進出も夢ですが、日本での認知拡大も、改めて注力していきたいですね。最近はお客さんの展示会で@mobiの名前を知ってくださる方が増えています。アームロボットとの連携動作など、「運ぶ」こと以外の挑戦もしているところですので、日本で新しい仕事を創出していきながら、世界に出るチャンスを掴めたらと思います。

今、挙げた内容に加えて、もう一つ大きな目標があります。それはパナソニックのロボット事業に対するみなさまの期待に応えていくことです。ロボット事業で社外の方と関わっていると、みなさま、かなり高い期待を寄せてらっしゃるんですよね。

今の私たちは、キーコンポーネントも持っているし、技術もある。人もいる。将来、産業用だけでなく、家庭用の分野に入る可能性もある。ロボット業界や事業における震源地を目指して、世の中に貢献していきます。