パナソニックでは、「Aug Lab」を立ち上げ、“Augmentation for Well-being”として、人の感性や心に働きかけ、何気ない日常が豊かになる「Well-being」な社会づくりを目指している。今回は、株式会社クリエイティブジャングル 代表取締役の竹林陽一さんのナビゲートで、六本木の現代アートギャラリーを巡りました。アートインクルーシブデザイン*1についてディスカッションを交わしました。

*1:アートを課題解決(デザイン)の手段として取り入れる事を目的とした手法。今回の対談から生まれた造語。価値創出プロセスにおける新しい考え方として、現在様々なアーティストやパートナーとの共創、ワークショップを通じて手法の有効性検証に着手。

Aug Labリーダー 安藤健さん

ナビゲーター:クリエイティブジャングル代表取締役 竹林陽一さん

ファシリテーター:Wonder LAB Osaka所長 福井崇之さん

― 今回訪問したギャラリーについてお聞かせいただけますか?

竹林:今回ご案内したのは六本木エリアのギャラリーになります。この辺のギャラリーでしたら知り合いも多くて(笑)。この六本木というエリアは、現代アートの領域ではかなり中心的なエリアで、トップオブトップの現代アートギャラリーが集積しているような場所です。 業界では、単純に作品の平均的な価格が非常に高いものを売ってこられているだけでなく、若手の支援もされていて、日本のアート業界を盛り上げていこうという方々が集まっています。なお、アートバーゼルのようないわゆる世界的なトップアートフェアに出店しているギャラリーを指してトップオブトップと呼んでみました。 最初にお邪魔したのは、書籍の執筆をはじめ、現代アートギャラリー協会CADANという団体で代表理事を務める代表的なギャラリストである小山登美夫もいらっしゃるcomplex665です。いずれもいわゆる日本の現代アート黎明期からずっとやられているギャラリーになります。 展示期間の関係から、小山さんの「小山登美夫ギャラリー」と佐谷周吾さんの「シュウゴアーツ」の2カ所をご案内させていただきました。その後、通りを挟んで向かい側にある、外資系ギャラリーやオークションハウスも入るピラミデビルのいくつかのギャラリーにお邪魔しました。

写真左:竹林陽一さん / 写真右:安藤健さん

「Complex665」は、国際的に高く評価されている現代美術ギャラリーである、「小山登美夫ギャラリー」

「シュウゴアーツ」「タカ・イシイギャラリー」が集積しているアートスポット。

― アートギャラリー巡りは、いかがでしたか?

安藤:最初にご案内いただいた「小山登美夫ギャラリー」で、「もの派」の菅木志雄さんの作品に見入ってしました。(作品写真1)作品を見た時に、すごくピュアな素材というんですかね。木とか、石とか、板とかが置いてあるだけといえば置いてあるだけだし。 並んでるといえば並んでるだけだし・・・でもなんとなく見ていたら、純粋になんかキレイだなというか、なんかいいなって最初に感じて、それは何なんだろうということを考えていました。そこで思ったのは、結局ものは最初に生まれてからずっと劣化していくというか、物質としてはたぶん減っていく方向にしかないのが、 世の中のいろんなものに対する見方だと思うんですけど、素材を使ったり、並べたりとうまく扱うことで新しい価値を出しているように思えました。ものを置くことによって、ものが置いてない空間がすごく際立つ。そこにこそ価値が出てくるみたいなところは、我々が普段考えているプロダクトとは全く逆の思想として面白いなと思いました。

安藤健さん (シュウゴアーツにて)

福井:ものがある状態を有とした時に、有と無との対比っていうような感じですね。

安藤:有と無という対比とも言えるし、有と無がまとまって存在してはじめて空間というか、場ができあがってるんだなとすごく感じました。ものが無いから何も無いわけではなくて、ものが無いことにも意味や価値がある。有と無の両方が存在することで、そこにポテンシャルが生まれているというのを感じました。

福井:なるほど。僕らは空間やものを作っているから、もの自身が空間をつくっていたり価値だったりするんだけど、そうではなくて何も無い空間でもなく、ものだけの空間でもなくて、ものっていうこととものが無いというある意味排他的な2つの関係性が絶妙なバランスで存在することによって空間が価値づけられるということでしょうかね。

一見日本の美というか、水墨画とかでもよく言われる話しで、外国人が水墨画を学んだ時に、絵が描いてないところを切り取って、それを先生に持っていったら「おまえ何してんだ!この空白が無かったら風が流れないだろう」と言われたらしいんです。まさに、無ということに美的意義をもたせるということに繋がっていると思います。

作品写真1

作品写真2

安藤:その中でめちゃくちゃこだわってるんだろうなという作者の気持ちが伝わってきますよね。小さい木が一列に並んでいる作品なんかそうですよね。(作品写真2)。

微妙なずらし方ですよね。並んでいるようで並んでない、収まっているようで収まってないというか。なんでここで曲げたんだろうなとかいうのを考えたりしていると、おそらくそういう気遣いがあるからこそキャンバスの中でのことだけども、無いことというのがわかる空間ができあがってきているんだろうなという印象を受けました。

福井:一見、無造作に並べたかのように見えるところとかも、何か意味があるんでしょうね。

安藤:綺麗に揃えて並べたりせずに、一個下にずらしてるのもなんでだろうと思いますよね。

福井:はみ出たりしますよね(笑)

安藤:そうそう(笑)

福井:そうですね。下のはみ出し方もそうだし、右側もそうかもしれないですね。

左側も、上もちょっとずれているしみたいな。

安藤:不思議だなーと思いました。

福井:竹林さん、安藤さんやわたしが感じたことは美術的な意味付けというのでしょうか・・・価値ってどう見たらいいですか?

竹林:本当にお二人がおっしゃられている所はかなり的を射ていると思います。無造作に地面の上に木を置いたりすることによって、新しくそのものを見る機会を得たり、そのものの存在というものに対して考えが至ったりするということ自体に非常に意義があると思います。

日本的な美術の文化で「無」の意味を、「余白の美」といって余白がその作品全体の価値を高めるという美学があります。例えば能でいうと、幽玄という表現があります。そのものが有るところにだけ価値があるというものではなく、そのものが有るがゆえに無いところに価値が生まれるという考え方です。

そういう考え方は、日本美術にも通じるところがあったのだと思いますし、実際の関連性がどこまであるかは置いておいて、日本の現代アート潮流の代表とすべきひとつとしての「もの派」という一群の作家たちが生まれてきたというように思います。「もの派」とは、(1つの簡潔な説明としては)自らがいわゆる制作行為を加えようが加えまいが、事物がそこに存在すれば成立するという当時の新しい美術概念です。

僕は、美術評論家ではないので専門的な説明ではありませんが、日本の美術史の確固たる潮流として世界でも再評価されているのは事実ですね。

ミリアム・カーン「笑わなければ」展 (ワコウ・ワークス・オブ・アートにて)

― シュウゴアーツはいかがでしたか?

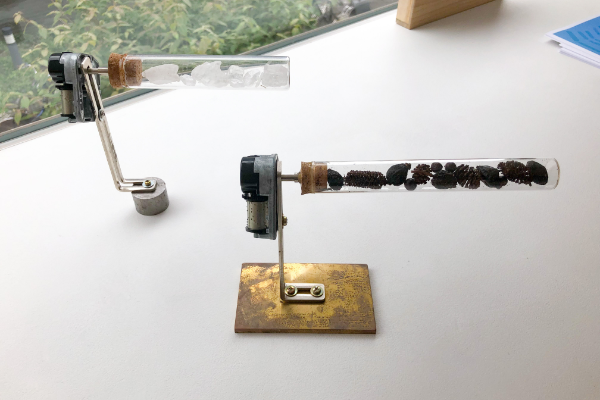

福井:ここでも安藤さんが見入っていたのがいくつかあって、この試験管の作品(作品写真3)。

安藤:はい、だいぶ長い時間、見入ってましたね(笑)

福井:この作品、オルゴールの回転する機構で、羽というか共鳴板ですかね、それをカットして音が出ないようにしているんですけど、機構の機能としては残っていて。オルゴールがぐるぐる回るのと同じようにゆったりとしたスピードで、試験管が回る仕組みなんですよ。

実はこの試験管の中には岩塩が入っていて、オルゴールの音の代わりに岩塩が中でローテーションするので、「コトン、コトン」というすごくゆっくりとした音がするという、そういうアートでしたね。

安藤さん、この中のバリエーションが岩塩以外にも色々ありましたが、どのあたりに一番引っかかりましたか?

安藤:とてもきれいな音だったので、単純に置いているだけで楽しいだろうなって思いました。そして、素朴になんでこんなんしようと思ったのかなって。何をどう考えたら、オルゴールから音を鳴らないようにして、そこにまた違うもので音を鳴らそうとしたんだろうって。様々な作品を見せていただいた中で、一番記憶に残っています。小さい音をこれだけ真剣に聞いたのも久しぶりな気がします。

作品写真3- ➀

作品写真3- ➁

福井:竹林さん、アートって、昔はどちらかというと絵画や彫刻だったり、制作の動機みたいなものがより理解しやすいものだったと思うんです。現代アートって創作の動機みたいなものが、昔のアートとすごく違うような気がしています。それが大きく変わったところじゃないかと。昔の典型的なアートと、近代・現代アートの変わり目と、その時におけるアーティストの動機の変化とは相関関係はあるのでしょうか。 何か社会的な変化点があったりしたものでしょうか?昔のアートって単純に「ああきれいだな、美しいな」って思って鑑賞していたのに比べて、最近のアートは「なんでこんなこと思いついたんやろ」って、アーティストの思考や創作の動機に興味がわきます。

竹林:そうですね、社会的な変化が作品の創作自体に影響を与えてきたというのは大いにあると思います。現代アートに限ってではありませんが、ピカソはまさにわかりやすい例です。写真という新たな表現手法の到来があって、絵の存在意義が問われる時代になってしまったというのが、大きな背景としてあります。

もちろん、いまはそういったものが所与の状態になったうえで、あえて肖像画を描くということも価値としては認められていますが。いわゆるリアルな具象の絵画を描く意味って、写真が撮れちゃうとどうなの?って。20世紀初めのパリで、ピカソとブラックによって生み出された新たな美術表現の試みで、写真ではできない行為を人として行ったというのがキュビズム(立体派)のスタートポイントともいえます。

いま目の前に対峙しているものをそのまま描くのではなくて、見えてない部分も一緒くたに一面に落とし込もうとしたのがキュビズムでした。歴史を振り返ると、そういう影響が社会的に起こることは少なからずあるのは間違いないと思います。一方で、その流れの中で表現がより民主化され、美術を楽しむ人たちもより一般化されてきました。

美術的な価値は、模倣することではなかなか得られないという価値観が生まれてきた流れの中で、どうやったらオリジナリティを生み出せるのかということを追求し、世界中でそういった創作が広がりました。これによりアイコニックで自分特有のナラティブ(物語)になるのかとか、自分が存在していた地理的なものや政治的な背景などを作品に結びつけるという動きが自然な流れになってきたのではないかと思います。

当然のことながら、こうした作品をつくるアーティストというのはある意味人生を捧げている人たちであり、継続し続けていくこと自体、非常に重要だといえます。思いつきでやれちゃう人というのもいないとはいえません、ただ非常に深く自分自身の記憶や体験、社会的な背景と結びつけて創作することの方が、継続的な創作という観点で非常に理にかなっているように思います。

福井:ピカソの例とかすごくわかりやすい例ですね、社会の変化と創作に対するインパクトというか。

竹林:現代アートでいうと、トイレの作品で有名なマルセル・デュシャンというアーティストがいます。約100年前の1917年に開催された、ニューヨークのアンデパンダン展という無審査の誰でも参加できる公募展で、既製品の男性便器を逆さに置いて「泉」というタイトルをつけ、R.MATTという架空人物のサインをして出展したのですが、展示されなかったという経緯があります。 これって、美術はどういう定義で美術になるのかっていう問いかけや、アンデパンダン(無審査の展覧会)って言ったのに否定されてしまう審査的な構造や判断基準といったもの自体に問いを投げかけたわけです。アーティスト自らが手を加えず、既製品にサインしただけで置いたものを美術作品と呼べるのかというところの問いかけを行ったことによって、美術品とは何たるかという価値判断を網膜的なものから、コンセプチュアルな話に昇華したというのが、現代アート発端のひとつといえます。

福井:なるほど、現代アートのルーツってそういうことなんですね。ありがとうございます。さて次は、安藤さんの取り組み事例をもとに、アートを鑑賞するだけでなく我々自身が持つテクノロジーとアートを掛け合わせて何ができるのかを一緒に考えていきたいと思います。

安藤:これからご紹介するプロジェクトは、2020年10月に、京都市京セラ美術館に展示したものになります。

<ゆらぎかべ:https://tou.tokyo/>

福井:帆布とか布を外に持ち出すと風が吹いたら当然バタバタしますよね。これは、とある場所の一日の風をさまざまなセンサを使いデータを取得して、実際にその場所に帆布、布を置いた時にバタつく状態をシミュレーションし、プログラミングしたものを家の中で再現したというプロトタイプです。実際にこれをつくろうとすると、かなりの種類の素材開発、布だけどバタつかせるための機構設計が必要です。 プロトタイプは、マグネットみたいなものでバタつかせるんですけど、布自体が磁力に反応しないといけないので特別な布をつくらないといけないし、伸縮性も含めて素材開発をしました。さらにモータなどの動力源も用いて自然とそういう動きができるようなアクチュエータが必要になります。裏側に色々な技術が隠れているんだけど、あえてそれだけの技術を使い、自然界の本当のランダム性、いわゆる完全な乱数っていまだに生成はされていませんけど、真の乱数みたいなものによって、本当にボーッとできる。 これって先ほど竹林さんのお話しにあった「余白の美」に近いと思うんです。ボーッとしているということは何もしてないわけではなくて、何もしてないということをしているという考え方。これは安藤さんの技術を使った一つの表現方法と相通じるのはないでしょうか。おそらく、ピアノを弾く人はピアノが弾けるからそういう技術を使って音楽を表現して感情を伝えたりとか、絵を描く人って絵を描く技術があるからその技術を使って絵を描いていたりすると思うんですね。 安藤さんはロボティクスという技術があるから、その技術を使って表現をしていると捉えると、それは一つのアートともいえるし、アーティストなんじゃないかな。パナソニックの社員は、つくる側にもいるし鑑賞する側にもいるので、自分の中でそれぞれをうまくつなぎ合わせることで、自身の価値をアートの表現に置き換えて考えてみると、これまで気づいていなかった自分の価値がみつかるかもしれませんね。人間のレイヤーって、表現の技術とか知識だけではなくて、もっと根幹の「人とは」「人として」みたいな考え方がありませんか? そういう人としての根幹から本当に人々の生活を豊かにするために、自分たちに何ができるのかみたいなものを考えていくことが必要な気がしています。

安藤:このゆらぎかべはひとつの例で、元々取り組み始めたのは、技術は人を幸せにするのかという問いをたてたことがきっかけです。その問いを少し真面目に考えてみようとした結果、ロボットを取り組む中で感じていたひとつの解として、ゆらぎかべのような人はボーッとした結果創造性が拡張するとか、それに類似する効果が見られるとか、とにかく直接的な生産性を上げる、効率化する、人手不足を解消する、そういう価値以外のものってどういうものができるんだろうかということを考え抜いた末にここに行き着いたんです。 これまでわたしは、アートについて全くといっていいほど勉強してきていないですが、今回のように色々な作品を鑑賞してみて、最初に感じたのは、何を社会に対して投げかけたいのかという作者の思いでした。もの派の作品を見た時に、それを一番感じましたね。これからのビジネスや事業を行っていく上で、それこそ会社そのものがこういったことを真剣に考えないといけない時代になってくるんだろうなと思いました。これまでも似たようなことを思ったことはありましたが、今回のギャラリー訪問でより強く思いましたね。

福井:今、竹林さんがされているビジネスパーソン向けのプログラムとの連携や、その他の取り組みで今後、一緒に活動できそうなこと考えていきたいですね。

竹林:そうですね。本当にゆらぎかべは面白いと思いましたね。御社がこれまで作ってこられたものとは全く性質を異にするようにも見えるものであり、非常に新鮮であると同時にこれまで通りの成長やものを洗練化させていく、ただ便利になっていくなど、効率を追いかけていくことを本当に未来永劫続けていくことなのかって。モヤっとした不安感みたいなものの現れかも知れませんね。実はこれまでとは違うことが解なのかもしれませんね。

アートワークショップの観点でいうと、一般的に多くの人は、前提をもとに何かしら判断したり構築していきますよね、もし、その前提が非常に凝り固まっていたりすると、できあがってくるものも結局は一つの側面でしか見れていないことになります。そういう意味では、さきほどのもの派の作品もそうですが、作品自体を深く学ぶことによって、自分にとって全く考えもしなかったような視点やものの見方ができるようになる、非常に親和性の高い性質と思います。

福井さんが対話型鑑賞と言われていたことがありましたが、実際に対話型鑑賞というワークショップがあるんですよ。ひとつの作品を見て、参加者は思い思いに言いたいことを言う。気づいたこと、感じたことを言う。これによって、別の参加者にも気付きを与える。

一見関係なさそうにも見える、聞こえると思うんですが、アートって作者の思いや表現したいことがあったとしても、感じ方は人それぞれで良いでしょって、どう感じて欲しいかを規定し過ぎない、すごく自由なんです。

福井:みんなが違った角度から見るというのは、まさにダイバーシティだと思います。ダイバーシティ&インクルージョンと言われていますが、僕は、大事なのはダイバーシティそのものではなくて、インクルージョンだと思うんですよ。その違いをどうやって生かしていくかのほうが大事であって、あくまでダイバーシティはそのお膳立て。まず違うんだと認識する。で、違うからどう生かしていったらいいのかというところを考える。 研究開発や製品開発もそうですが、もしかしたら一人ひとりが違うということを生かすことでいままでにない価値観を生んでいくみたいなものもあるのかなって。僕は、みんなで創作するというのはD&Ⅰの“Ⅰ(アイ)” の部分、インクルージョンにすごく通じると思います。安藤さんのゆらぎかべのような開発段階からクリエータを入れて、会話していると自分たちと違うことがわかり、なんかいろんな人がいるんだなって気づいたところで終わったらダイバーシティ止まり。 これからは、自分たちと異なる人たちの感性をしっかり開発に取り入れてプロダクトをつくるプロセスを当たり前にしていくことが重要だと思います。ゆらぎかべは僕の中で最初のアイでした(笑)。

竹林:実は、アイ(Ⅰ)ってラブの方の愛にも通じるところがあって。愛という言葉がくさい単語に聞こえてしまうので、何言ってんだって思う人も少なくないと思いますが、案外そういう目線に近いのではないでしょうか。ある種違うことを前提として、完全に理解しきれなくても受け入れて、チームでアクションを起こしていく、本当に重要な視点ですよね。

― アート体験と今回のワークショップはいかがでしたか?

安藤:これまで私は、ギャラリーに行くこともほとんどなかったので全てが新鮮な体験でした。アートというのがさっき言ったように問いから始まるというようなことは、最近少し携わる機会ができて思いはじめたところ。問いっていうのはある意味過去に持った疑問から出発するものだと思うんです。最後表現した形が現在で、そこからさらに将来どういう影響があるのかも込みで、過去から現在、未来というストーリーを描く。 つまりコンテクストに対して価値を感じてもらえるとか、共感してもらえるかということがこれからのビジネスマン、もっというと僕らのようなプロダクトとかサービスをつくる人にとってはすごく大事な考え方になってくると思います。そういう意味で、アートとビジネスというのはすごく親和性が高いと思いました。要は、原価がいくらで、それに経費をプラスアルファして結果いくらで売りましょうというビジネスではなくて、過去から未来へのストーリー価値が差別化の要素で、意味づけできるかどうかがすごく大事になるんだろうなと思います。 パナソニック社内でもこのアートワークショップをいろんな人に知っていただきたいです。これから社外の方とも一緒に取り組む中で、全然違う視点でいろんな考えが出てくる。それにより問い自身が洗練化されてきて、様々なメンバーと問いを共有していく、そのつながりがコミュニティになっていく。そういう活動にしていけると、今我々が取り組んでいることもすごくいい方向に行くような気がします。アートワークショップに興味を持ってくださった方は、Wonder LAB Osakaにお問い合わせください!笑

▼竹林陽一さんプロフィール

2001年からのニューヨーク生活をきっかけに、生活に身近な芸術に感動を覚え、徐々にアートに触れ始める。帰国してモルガン・スタンレー、イオンモール、ゴールドマン・サックスにて金融商品開発や財務に従事した後、農業ベンチャー、アートコンテンツ制作会社で役員を務めた。2016年冬に起業。

東京大学工学部卒、米コロンビア大学大学院博士課程中退(M.A.取得、専攻:分子生物学)

▼今回訪問したギャラリー

・小山登美夫ギャラリー http://tomiokoyamagallery.com/

・シュウゴアーツ https://shugoarts.com/

・ワコウ・ワークス・オブ・アート https://www.wako-art.jp/

・OTA FINE ARTS https://www.otafinearts.com/ja/

・KOTARO NUKAGA https://kotaronukaga.com/

・Yutaka Kikutake Gallery http://www.ykggallery.com/

▼記事の中で紹介したアーティスト

・作品写真1、2:

菅 木志雄氏 http://tomiokoyamagallery.com/artists/kishio-suga/

・作品写真3- ➀➁:

藤本 由紀夫氏 https://shugoarts.com/artist/46/

謝辞:今回のギャラリー訪問でご説明くださったギャラリストの方、特にシュウゴ・アーツの李南実さんには多くの作品をご案内頂き、心より感謝申し上げます。

ライティング:ブランド戦略センター 島田 尚依さん