「モデルベース開発」をグループ全体に普及

設計開発プロセス改革をけん引

パナソニック ホールディングス株式会社 技術部門

MI本部

Profile

CAE*のスペシャリストで、CAE技術を駆使した家電製品などの設計・開発支援を推進、現在モデルベース開発(MBD)のグループへの導入に従事。企画部門在籍時に全社のモノづくりに関する課題を議論する全社CMO会議の立ち上げなど企画運営を経験し、人脈を築き上げる。また、研究開発部門で車載用ヒートポンプシステムをはじめとする重点事業の開発プロジェクトをけん引した。2020年からCAEを中心に開発設計プロセス改革を推進。特に2021年からコア技術PFのシミュレーション・MBD技術分野を担当し、グループ全体のMBD推進のリーディングの役割を担う。

*CAE(Computer Aided Engineering):力や流れなどの物理現象をコンピューター上で技術計算やシミュレーションを行い、設計を進める手法。

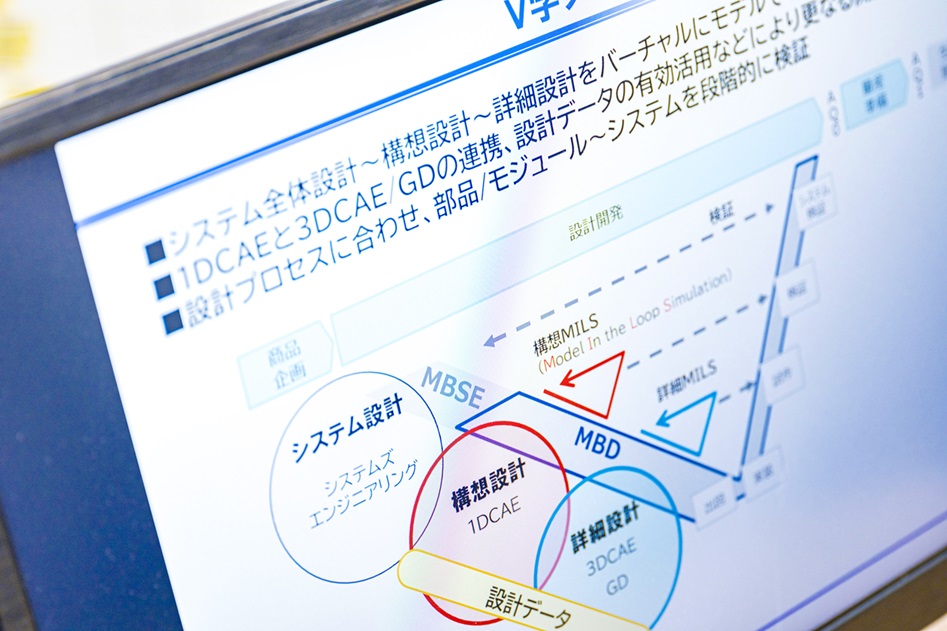

航空・宇宙や自動車の開発分野で注目を集め、モノづくり業界で重要性を広げている「モデルベース開発*(MBD)」。現実や要求に紐づいた仕様を的確に再現するモデルを構築し、シミュレーション技術により機能の妥当性を検証していきます。初期段階から実機を必要とせずシステム全体の検証ができることから下流工程での手戻りを極力抑制し、開発工数の大幅な削減と品質向上を実現できます。浅井田さんはMBDの適用をパナソニックグループ全体に呼びかけ、導入を推進するリーダーを務めています。これまでとは異なる設計手法だけに、自ら先頭に立ち、粘り強く丁寧に導入の価値を周知し、多くの人を巻き込むことを大切にしています。「焦らず階段を一段ずつ上っていくように」――浅井田さんが目指す設計開発プロセス改革とは。

*モデルベース開発:MBD(Model Based Development)。コンピューター上に現実と同様の機能や機構を再現するモデルを作成し、効率的に設計と検証を行う手法。

どんなときも原理原則に立ち返る

パナソニックグループ全体の設計開発の効率化と品質向上です。MBDは、システムを構築する制御や制御対象となる機構を仮想環境で動くモデルに置き換え、シミュレーションしながら設計と検証を繰り返しシステム全体の最適化を行う手法です。最大のメリットは、開発の上流からCAEを適用してシステムが正しく働くか迅速に検証できる点にあります。設計工程をこれまで以上に俯瞰的に把握できることで、開発期間の短縮のみならず、実機などを製作しなければ再現しにくかった条件の検証も可能となるため、品質の向上も実現できます。また、設計開発力の強化という観点から、MBDを通して技術者自身の力量をさらに磨けるという利点もあると考えています。

MBDのモデルをきちんと開発するには、どうすれば求めている働きを実現できるのか、物事の本質から考えることが必要です。その過程で重要になるのが技術者の基礎ともいうべき、原理原則からのアプローチです。物事のメカニズムをしっかり捉えることで、現象を表すために必要な構成要素を見つけ出し、モデルに与えることで的確なアウトプットを導き出すことができます。

もう一つは、技術者のモチベーション向上です。設計工程で発生する手戻りの要因の一つは、制御、機構が個々で設計していたことによる連携不足にありました。MBDは設計の初期段階から全体のメカニズムを俯瞰しながらモデル開発を進めていくため、制御や機構などの設計者が互いに分析し合うきっかけが作り出されます。

MBDの導入事例を一つでも多く積み上げ、MBD導入・推進の流れをつくることです。MBDは従来型の開発プロセスとは異なる工程となるため、その価値を隅々にまで浸透させるためには、開発現場を含む皆さんの意識が変わることが必要でしょう。そうした考えを基に私が注力しているのは、各事業会社でCAEに従事しているリーダーとの連携強化です。より現場に近い彼らから現状の設計開発プロセスの課題を一対一の意見交換により吸い上げることで、いかにしてシミュレーション技術を生かしMBDでよりよい事例が生まれるか、道筋が明らかになると考えています。

アイデアは形にして見せてこそ伝わる

研究開発部門で従事した重点事業プロジェクトです。事業部門から要請を受けた課題は、ヒートポンプシステム内にある熱交換器の小型化。ですが、プロジェクトのキックオフのタイミングで、依頼元である事業部門からまさかの開発中止連絡。課題があまりに大きいため、事業化が見込めないのではというのが理由でした。ですが、必ず打開策があるはずだと、熱交換器の試作品を自主製作することに決めました。数か月かけて仕上げたモックアップ品を事業部門のメンバーに見せると、事業化の可能性を感じてもらえ開発が再スタートしました。この経験から改めて学んだのは、「アイデアを形にして見せる」。そうすれば、人の心が動く可能性が高まり、目指すべきゴールに一歩近づける。MBDの導入に際して、具体事例を一つでも作ろうと奔走しているのはこうした経験に基づいています。

数多くの挑戦の機会と技術貢献ができるフィールドの広さでしょうか。商品群が多ければ多いほど、多岐にわたる知識を身に付ける必要がありましたが、元々新しい物好きの性格なのであまり苦にならない。むしろ多様なチーム、メンバーと自由に議論を繰り広げて知識を広げ、試行錯誤しながら設計開発をする過程が面白くて仕方なかったですね。

現在のミッションであるMBDの全社推進も、設計開発だけでなく製造現場にもつなげることで、パナソニックグループ全体で開発プロセスを革新できないか――じっくりと人と向き合い、自分の言葉で何度も愚直に伝え続ける。胸に刻む言葉は「急がば回れ」「一生懸命考え実行したことにムダはない」。形だけ導入しても長く定着しないですし、丁寧な対話からしか扉は開かないと言い聞かせています。

真のゴールは、進化し続ける技術者のコミュニティ作り

グループ全体へのMBDの普及はあくまで通過点、私が目指すゴールはそれぞれの開発現場が進化し続ける姿になること。そのためにグループ横断で設計開発プロセスの技術交流ができるような仕組み作りを進めています。

設計に携わる技術者同士で活発に意見交換を交わし合い、各部門が抱えている課題を解決していく。そのような風土を醸成していくことで、パナソニックグループ全体で設計、技術力を底上げできると考えています。私は技術者同士のコミュニティの輪の中心に位置し、彼らの声を一つ一つ耳を傾け、関係性を着実に広げていく。そうした地道な活動もMBDを推進するリーダーにとって大切な責務です。