プロのファシリテーションで変わる!

組織の壁を超えた学びがもたらす働き方改革

「組織改編後のチームの方向性をどう定めるか」「メンバー全員が納得できる形で新しいビジョンを描くには?」――。

多くのマネージャーが直面するこんな課題に対して、ある部署での成功事例が、組織の壁を超えて広がりつつあります。

きっかけは、当社テクノロジー本部グリーンデバイス開発部で実施されたミッション/ビジョン/バリュー(MVV)策定ワークショップ。この取り組みが、同本部内の別部署へと波及し、新たな成功事例を生み出しています。

他部署の成功例からヒントを得て

テクノロジー本部DAIC AIソリューション部4課では、組織改編に伴う技術開発の方向性の変化を受け、メンバー全員が腹落ちして行動できる状態を目指していました。課長の丸山悠樹さんは、グリーンデバイス開発部の成功例に着目。「私たちも同じような手法で課の方向性を見出せないか」と考えたのです。

成功例を取り入れ、プロの力で深める議論

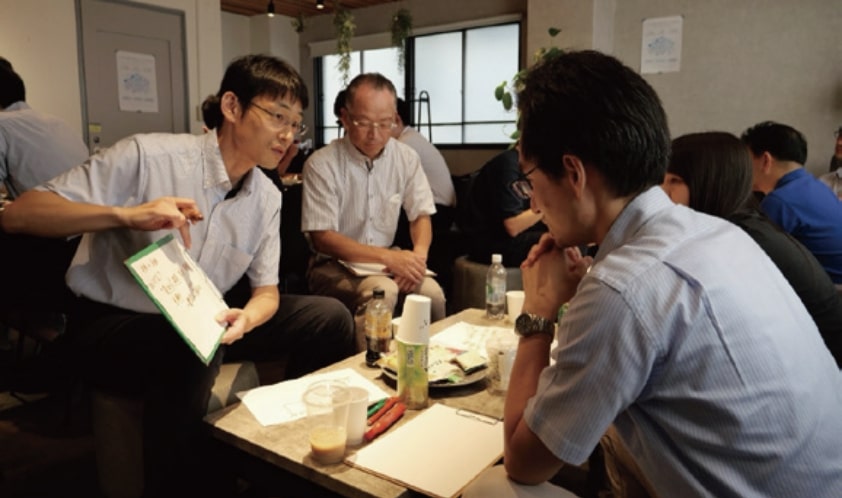

そこで丸山さんは、グリーンデバイス開発部のMVVワークショップの手法を参考に、自課での実践を決意。ただし、より効果的な場を作るため、3つの工夫を取り入れることにしました。

- プロの知見の活用:ファシリテーションの専門家として青木将幸氏を招へい

- 視野の拡大:市場視点を取り入れるため、課のメンバーだけでなく、技術マーケティング課からもメンバーの参加を要請

- 発想を解き放つ場作り:大阪・梅田のイベントスペースを会場に選び、普段のオフィスとは全く異なる空間で、自由な議論を促す環境を整理

このような工夫によって、自由な議論を促す環境を整えたのです。

3つの問いで描く未来像

「家族会議から国際会議まで、さまざまな会議を進行する」という青木氏の真価が、ここで発揮されます。技術未来ビジョンを起点に、参加者全員で3つの重要な問いを設定。

- 「有意義な時間の創出が実現された世界とは?」

- 「私たちのダーツの的は何か?」

- 「具体的にどんなテーマに取り組むべきか?」

高度に専門的な内容でありながら、青木氏の巧みなファシリテーションによって、社会課題の解決に向けた深い議論が紡ぎ出されていきました。

予想を超える化学反応

「正直、特定技術分野の専門家が多いチームだけに、最初は不安もありました。」と振り返る丸山さん。

「でも、プロのファシリテーションが入ることで、視野の広がった、驚くほど活発な議論になったのです。チームビルディングにおけるファシリテーションの力を、身をもって実感しました。今後は自身もこのスキルを磨き、さらなるチームの進化を仕掛けていきたいですね。」

参加メンバーからも、続々と前向きな声が上がりました。「普段はなかなかできない深い議論ができた」「技術未来ビジョンが、より自分事として腹落ちした。」など、手応えを感じる感想が寄せられました。組織の壁を越えた学び合いと、外部からの新しい視点。その組み合わせが、チームに確かな変化をもたらしていました。

小さな工夫から始まる、確かな変化

働き方をアップデートする。それは、必ずしも大規模な改革だけを意味しません。他部署の好事例に学び、外部の知見を取り入れる。そんなちょっとした工夫の積み重ねが、組織を、そして働き方を、確実に進化させていくのかもしれません。

商品の販売終了や、組織の変更などにより、最新の情報と異なる場合がありますので、ご了承ください。

未来の働き方サポーターによるこの記事へのコメントを掲載しています。

※この記事へのコメントはまだありません。