しかめっ面からイノベーションは生まれない。

これが私たちの本質です。

パナソニックのブルーの補色にあたる、鮮やかなイエローのロゴ。「この配色は、目にして焼き付く印象度、メディア拡散の企て」とプロジェクトのリーダー 福井崇之は語る。2020年4月から現在につながる、PLAY withの本質とは――。

入社以来、もっぱらホームネットワーキング関連の標準化活動や通信ミドルウェアの開発を行うソフトウェアエンジニアだったが、大学をはじめとする研究機関との共同研究活動に軸足を移すなかで、共創活動に目覚め、現在に至る。

PLAY withが掲げるステートメント

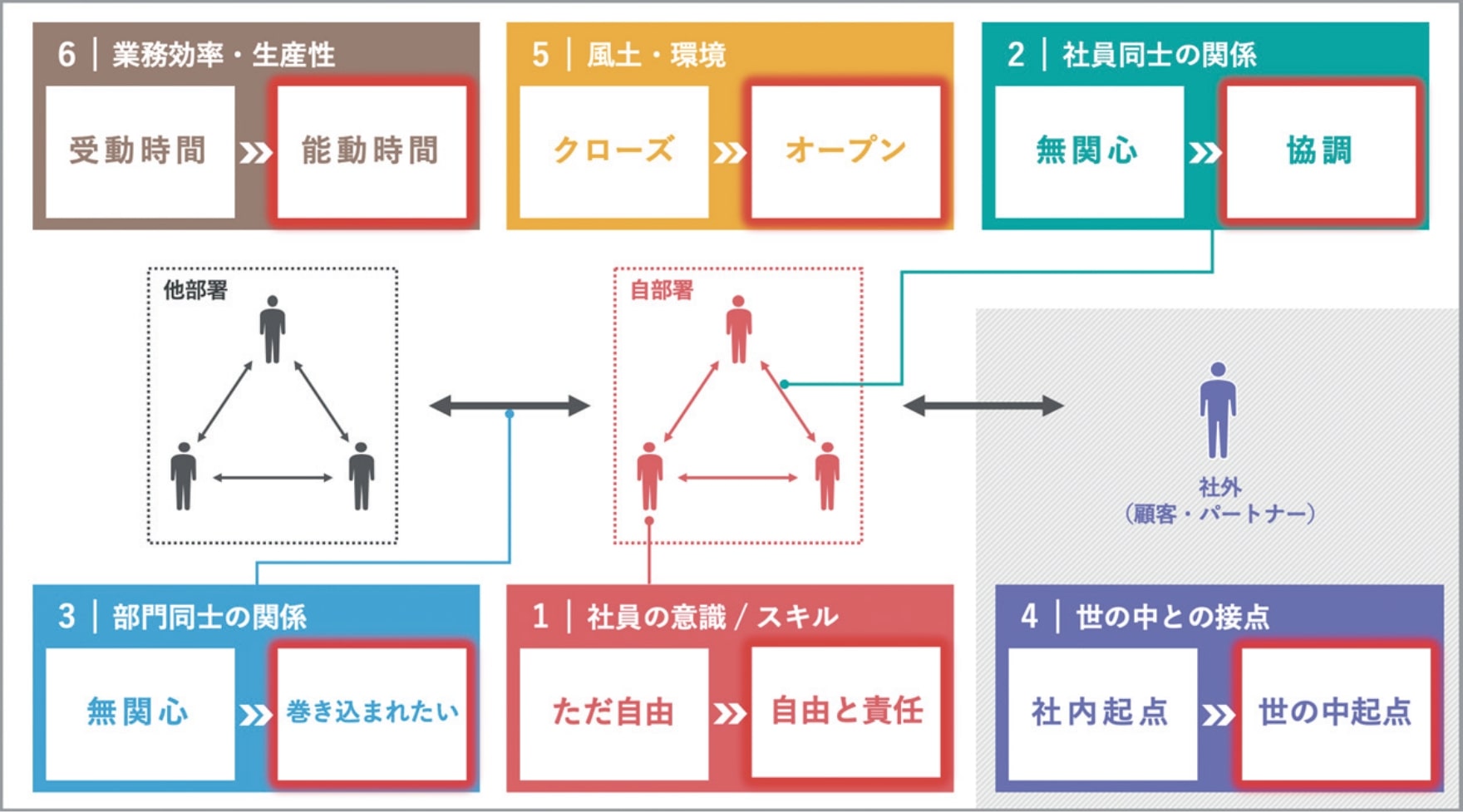

全ての施策の根幹になるPLAY withの声明。現状のワークスタイルから、ありたいワークスタイルへの変化を、六つの切り口で掲げる。まず、社員個人の意識やスキルは「ただ自由」→「自由と責任」への変化を目的に。自分のことだけを考えるような意識から、外向きの視座に変化を促す。社員同士、部門同士、世の中との接点も同様の軸で、外向き志向を貫いている。風土=オープン、業務=能動時間と「To be」の姿を描いている。

活動は束で見せれば、大きなうねりに見える。

始まりは、働き方改革の宣伝広報、メディアによる拡散でした。いい取り組みは耳にする、頑張っている人もいる……。

宣伝広報って行動変容モデルだと思うんです。同じ情報でも接し方によって、ポジティブにもネガティブにも受け取れる。良い意味でついつい情報に乗せられて自分もやってしまいたくなることがある。実際やってみると面白いし、それでいて得られるものも多い。

一つ一つの活動も束にすれば、大きなうねり(に見える)。そして、そのうねりにポジティブなカラーをつけて部門内の隅々にまで行きわたらせる。それに勇気づけられて、これまでやりたかったこと、発言したかったことはあるけれど、一歩を踏み出すことができなかった人の背中をそっと押してあげられるんじゃないか。悪目立ちするんじゃないかとびくびくしていたけれど、部門内にそういう空気が流れ始めれば、気を臆することなく行動したり、声を上げてもらえるんじゃないのか、と。そういう連鎖反応で少しずつ部門の空気を変えられるじゃないかと。その時、所員一人一人が笑顔で仕事をしながら成果を生み出している世界を見ることができるんじゃないかと(しかめっ面からイノベーションは生まれない)。これが発端です。

「PLAY with=イベンター?」と、ある種の誤解が生まれるほど、2020年のスタートから数々のプロジェクトが動き出しました。私たちの目指す姿は、六つのステートメントで表明したとおり、イベントを通じて意識を外向きにすること。

技術部門のそれぞれにプロフェッショナルがいて、タレントは点在する、ここにみんなが気づいてコミュニケーションを活性化すれば、会社の空気が変わっていくはずだと。

1年半を振り返れば、もっと巻き込み、巻き込まれる人を増やせたらと反省もしますが、参加メンバーの頑張りで思わぬ伸びを見せたコミュニケーションもあります。経営幹部との雑談では、人柄や話しぶりから行間に意志を感じ取ったり、オンラインスナックでは本業のママと話しこんだり。ママの根拠なき常套句、「きっと大丈夫!」はロジカル思考の技術者にとって新鮮だったはず。スナックで対面した笑顔のように、楽しみながら笑いながら、PLAY withの活動は続いていきます。

商品の販売終了や、組織の変更などにより、最新の情報と異なる場合がありますので、ご了承ください。

未来の働き方サポーターによるこの記事へのコメントを掲載しています。

※この記事へのコメントはまだありません。